Новости Института географии РАН

В 2021 году начнется подготовка к циклу Седьмого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Главный научный сотрудник лаборатории антропогенных изменений климатической системы Института географии РАН, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля, вице-председатель Рабочей группы II МГЭИК Сергей Семенов считает, что в свете реализации целей Парижского соглашения целесообразно усилить региональные исследования климатогенных угроз.

Суверенитет и «смазанные» государственные границы, региональные конфликты, недостаток ресурсов для решения социально-экономических проблем и «мягкая безопасность» частично признанного государства: эксперты Института географии РАН рассказали об основных угрозах и рисках для России, вовлеченной в проблемы Южной Осетии.

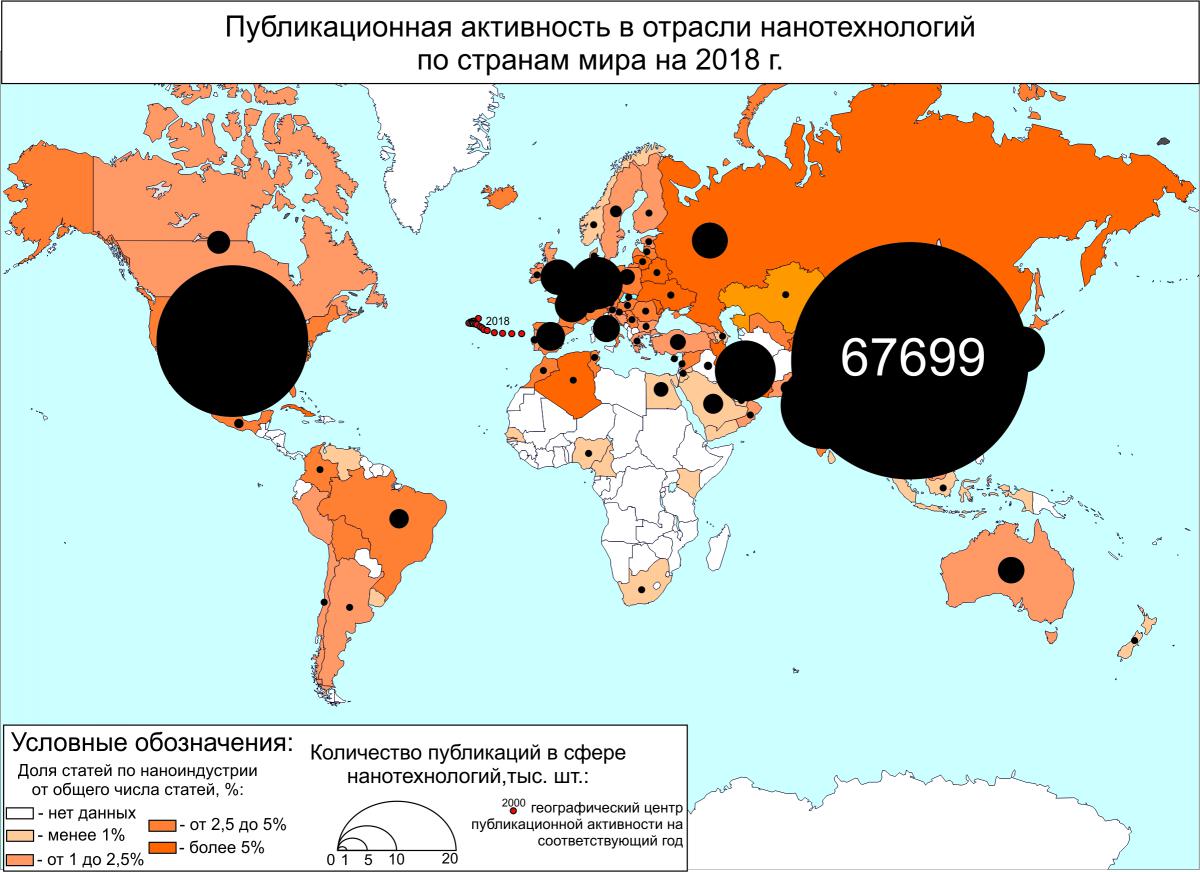

Экономика знаний, основанная на ресурсах человеческого капитала и новейших достижениях науки и техники, – главный вектор развития современной постиндустриальной экономики. Это – будущее человечества, гарант устойчивого развития цивилизации. Именно она составляет альтернативу сырьевой экономике. В Институте географии РАН исследования в данном направлении проводятся сотрудником лаборатории географии мирового развития Никитой Лавровым.

Экономика знаний, основанная на ресурсах человеческого капитала и новейших достижениях науки и техники, – главный вектор развития современной постиндустриальной экономики. Это – будущее человечества, гарант устойчивого развития цивилизации. Именно она составляет альтернативу сырьевой экономике. В Институте географии РАН исследования в данном направлении проводятся сотрудником лаборатории географии мирового развития Никитой Лавровым.

9 ноября 2020 года прошло Общее собрание сотрудников Института географии РАН по выборам директора.

В соответствии с Распоряжением Минобрнауки России от 19 октября 2020 года № 386-р в выборах участвовали три кандидата: Куст Герман Станиславович, Панин Андрей Валерьевич и Соломина Ольга Николаевна.

В очно-дистанционном голосовании приняли участие 346 сотрудников (из 406).

По результатам тайного голосования чл.-корр. Ольга Соломина избрана директором Института географии РАН на второй срок. Соответствующие документы отправлены в Минобрнауки России на утверждение.

Поздравляем Ольгу Николаевну с избранием и желаем крепкого здоровья и реализации всего намеченного!

Сколько ледников насчитывается на территории России в наши дни, какова их площадь и какие из них, будучи нестабильными, опасны для жизни и хозяйственной деятельности человека? Ответы на эти вопросы были получены экспертами отдела гляциологии Института географии РАН. Теперь информация о 7478 ледниках общей площадью 54531 км2 хранится в базе данных «Ледники России», разработанной и созданной в ИГ РАН с использованием космической информации и геоинформационных технологий для исследования ледниковых районов РФ.

Изучение роли сокращения площади ледяного покрова Баренцева и Карского морей в изменении режима центров действия атмосферы – в первую очередь, Скандинавского антициклона, ответственного за формирование арктических вторжений на севере Евразии, – приводит к выводу о внутрисезонных закономерностях, учет которых важен при разработке среднесрочных прогнозов.

Утверждение 26 октября 2020 г. долгожданного документа – «Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» – удачно совпало с выходом в свет книги «Эколого-геоморфологический анализ Арктической зоны Российской Федерации», которая вносит свою скромную лепту в дело будущего процветания региона. Монография была подготовлена коллективом авторов Института географии РАН (Э.А. Лихачёва, А.В. Кошкарев, Л.А. Некрасова, Г.М. Черногаева) в содружестве с Институтом водных проблем РАН (И.В. Чеснокова, А.В. Морозова) под редакцией Э.А. Лихачёвой и А.В. Кошкарева.

Утверждение 26 октября 2020 г. долгожданного документа – «Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» – удачно совпало с выходом в свет книги «Эколого-геоморфологический анализ Арктической зоны Российской Федерации», которая вносит свою скромную лепту в дело будущего процветания региона. Монография была подготовлена коллективом авторов Института географии РАН (Э.А. Лихачёва, А.В. Кошкарев, Л.А. Некрасова, Г.М. Черногаева) в содружестве с Институтом водных проблем РАН (И.В. Чеснокова, А.В. Морозова) под редакцией Э.А. Лихачёвой и А.В. Кошкарева.

Какими были Черное и Азовское моря до того, как их берега приняли современные очертания? Каким был климат Таманского полуострова? В целях поиска ответов на эти вопросы в Краснодарском крае завершила свою работу совместная экспедиция ученых Института географии РАН и географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Объектом их исследований стали морские и субаэральные лëссово-почвенные отложения, сформировавшиеся за последние 500 тысяч лет.

Несмотря на то, что Северная Корея – одна из самых закрытых и загадочных стран в мире, ученые доказали, что Пхеньян трансформировался в постсоциалистический город без изменения политического режима. Результаты соответствующего исследования научного сотрудника отдела социально-экономической географии Института географии РАН Павла Эм «City Profile: Is Pyongyang a post-socialist city?», выполненного в соавторстве с научным сотрудником Венского университета Питером Вардом, опубликованы в CITIES – одном из главных академических журналов в мире геоурбанистики и городского планирования.

Ученые ИГ РАН уверены: Великий Евразийский природный массив (ВЕПМ) является залогом экостабильности планетарного уровня и источником экосистемных услуг. В связи с этим особую актуальность приобретает постоянный мониторинг за конфигурацией ВЕМП и состоянием его экосистем. Соответствующие работы уже не первый год выполняются экспертами лаборатории биогеографии ИГ РАН, которые не так давно завершили полевой сезон 2020 года исследованиями в Камчатском и Пермском краях, а также Свердловской области.

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- …

- следующая ›

- последняя »