Новости Института географии РАН

В таежных лесах Коми уже осень, но полевые работы здесь в самом разгаре: команда отдела палеогеографии четвертичного периода Института географии РАН вместе с буровой бригадой Сыктывкарской проектно-геологической партии проводят бурение на водоразделе Баренцева, Белого и Каспийского морей. Цель ученых – установить, когда воды рек, стекающих сейчас в Северный Ледовитый океан, переливались на юг, в бассейн Каспийского моря.

В таежных лесах Коми уже осень, но полевые работы здесь в самом разгаре: команда отдела палеогеографии четвертичного периода Института географии РАН вместе с буровой бригадой Сыктывкарской проектно-геологической партии проводят бурение на водоразделе Баренцева, Белого и Каспийского морей. Цель ученых – установить, когда воды рек, стекающих сейчас в Северный Ледовитый океан, переливались на юг, в бассейн Каспийского моря.

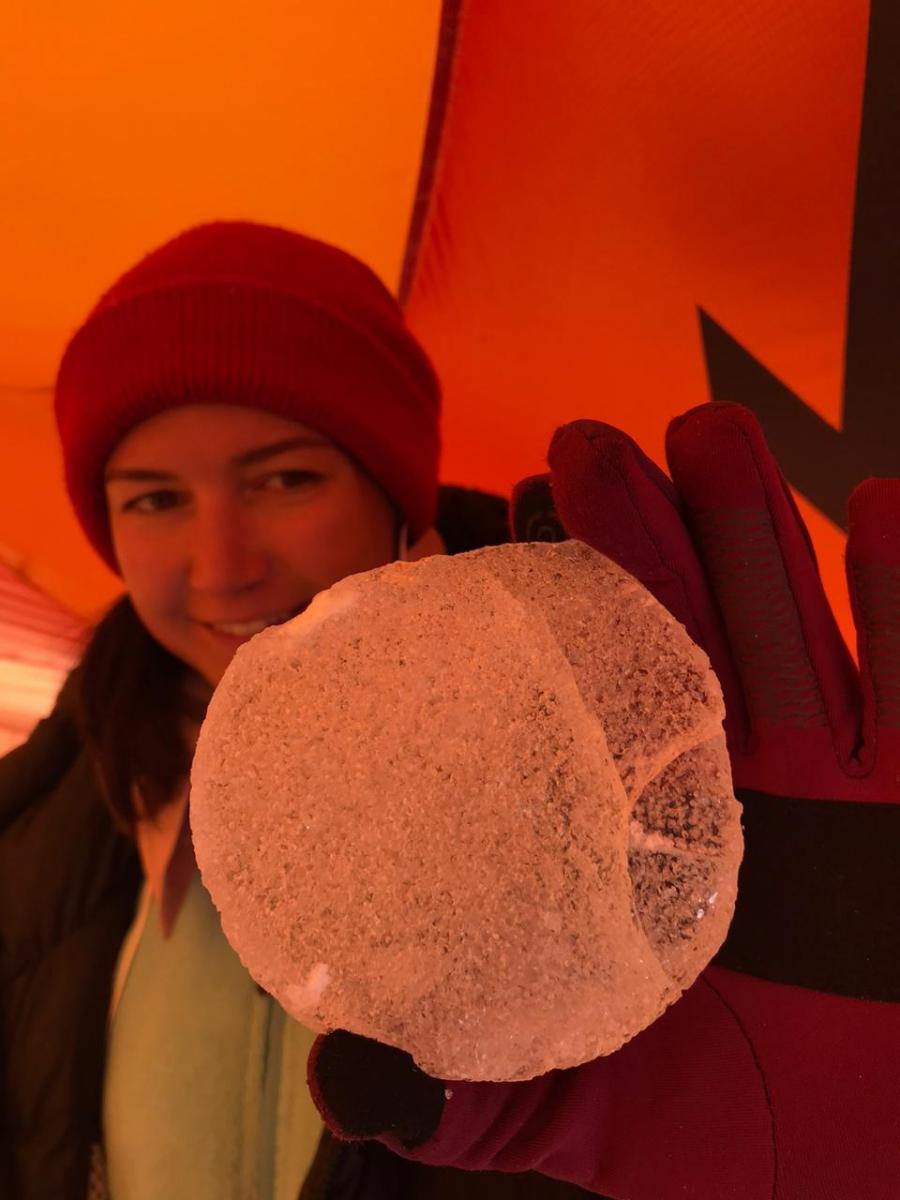

На высоте 5600 м в кратере Восточной вершины вулкана Эльбрус силами гляциологов Института географии РАН под руководством д.г.н. Владимира Михаленко завершены буровые работы с непрерывным отбором ледяного керна до глубины 96 м. Проект, цель которого заключается в реконструкции природной среды и климата Кавказа и юга Европейской России за последнее тысячелетие, был поддержан Российским научным фондом.

На высоте 5600 м в кратере Восточной вершины вулкана Эльбрус силами гляциологов Института географии РАН под руководством д.г.н. Владимира Михаленко завершены буровые работы с непрерывным отбором ледяного керна до глубины 96 м. Проект, цель которого заключается в реконструкции природной среды и климата Кавказа и юга Европейской России за последнее тысячелетие, был поддержан Российским научным фондом.

Департамент градостроительной политики г. Москвы провел практическую конференцию «Реорганизация промзон 2.0: перезагрузка». К участию были приглашены представители бизнеса (девелоперы, инвесторы), органов власти (отраслевые Департаменты и учреждения), проектных организаций, архитектурных бюро, консалтинговых, аналитических агентств и профильных институтов и ассоциаций. В рамках круглого стола «Устойчивое развитие урбанизированных территорий» с докладом на тему «Развивающаяся устойчивость городов в условиях глобальных изменений природы и общества» выступили ведущий научный сотрудник Института географии РАН Борис Кочуров и аспирантка Юлия Ермакова.

Департамент градостроительной политики г. Москвы провел практическую конференцию «Реорганизация промзон 2.0: перезагрузка». К участию были приглашены представители бизнеса (девелоперы, инвесторы), органов власти (отраслевые Департаменты и учреждения), проектных организаций, архитектурных бюро, консалтинговых, аналитических агентств и профильных институтов и ассоциаций. В рамках круглого стола «Устойчивое развитие урбанизированных территорий» с докладом на тему «Развивающаяся устойчивость городов в условиях глобальных изменений природы и общества» выступили ведущий научный сотрудник Института географии РАН Борис Кочуров и аспирантка Юлия Ермакова.

В непростых условиях карантинных ограничений с конца мая до конца августа 2020 г. на Южной Чукотке в пос. Мейныпильгыно состоялась очередная экспедиция Русского общества сохранения и изучения птиц (РОСИП). В июле к ней присоединилась сотрудница лаборатории биографии Института географии РАН, орнитолог, член Международной рабочей группы по сохранению и изучению кулика-лопатня Елена Лаппо.

В непростых условиях карантинных ограничений с конца мая до конца августа 2020 г. на Южной Чукотке в пос. Мейныпильгыно состоялась очередная экспедиция Русского общества сохранения и изучения птиц (РОСИП). В июле к ней присоединилась сотрудница лаборатории биографии Института географии РАН, орнитолог, член Международной рабочей группы по сохранению и изучению кулика-лопатня Елена Лаппо.

Россия присоединилась к Партнерству по опустыниванию, деградации земель и засухам в Северо-Восточной Азии (DLDD-NEAN). Координатором подписания международного соглашения выступила Ольга Андреева, эксперт Научно-координационного центра по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи им. Н.Ф. Глазовского Института географии РАН при участии руководителя Центра Германа Куста, специалиста в области лесных земель Андрея Птичникова и при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Россия присоединилась к Партнерству по опустыниванию, деградации земель и засухам в Северо-Восточной Азии (DLDD-NEAN). Координатором подписания международного соглашения выступила Ольга Андреева, эксперт Научно-координационного центра по борьбе с опустыниванием и смягчению последствий засухи им. Н.Ф. Глазовского Института географии РАН при участии руководителя Центра Германа Куста, специалиста в области лесных земель Андрея Птичникова и при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Калининградская область и феномен идентичности ее населения, становясь объектом различных политических спекуляций из-за особенностей географического положения, давно находятся в фокусе внимания экспертов Института географии РАН. Эксклавность региона, переселенческий характер заселения, двойственное влияние европейской и российской систем ценностей на мировоззрение людей, нахождение в эпицентре современных противоречий между Россией и коллективным Западом – вот некоторые из причин, по которым калининградская идентичность интересна ученым.

Калининградская область и феномен идентичности ее населения, становясь объектом различных политических спекуляций из-за особенностей географического положения, давно находятся в фокусе внимания экспертов Института географии РАН. Эксклавность региона, переселенческий характер заселения, двойственное влияние европейской и российской систем ценностей на мировоззрение людей, нахождение в эпицентре современных противоречий между Россией и коллективным Западом – вот некоторые из причин, по которым калининградская идентичность интересна ученым.

Географ – это человек будущего, мыслящий странник, который, вылезая с тушенкой утром из палатки, точно знает, где и для чего он находится, несмотря на то, что одна нога у него здесь, а другая там.

Географ – это человек будущего, мыслящий странник, который, вылезая с тушенкой утром из палатки, точно знает, где и для чего он находится, несмотря на то, что одна нога у него здесь, а другая там.

Географ – это пастух и архитектор пространства, познавший счастье его изучения, человек с необратимой профдеформацией, который смотрит вширь и видит дальше линии горизонта.

Географ – это человек вне зоны комфорта, он всегда на борту и со щитом, он геоГраф, в его семье всегда не все дома, ведь он знает ответ на вопрос, в какую сторону надо выходить из леса, если заходил в него, двигаясь на запад.

Так, в размышлениях о том, кто такой географ, 18 августа с огоньком отметили свой профессиональный праздник ученые Института географии РАН. Обмен мнениями прошел удаленно, большинство весточек были получены «из полей» – наши сотрудники наверстывают упущенную во время вынужденной самоизоляции возможность охватить весь спектр экспедиционных работ. Ниже представляем вашему вниманию «души прекрасные порывы» – определения понятия «географ», вышедшие из-под пера ученых Института географии РАН в виде прозы и поэзии.

Сегодня, 18 августа, свой профессиональный праздник отмечают географы – адепты сложной комплексной науки, изучающей вопросы, которые волнуют практически каждого современного человека. Накануне в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла онлайн пресс-конференция директора Института географии РАН, члена-корреспондента Ольги Соломиной. На вопросы журналистов и общественности ответили также научный руководитель Института географии РАН, академик Владимир Котляков и заведующий лабораторией картографии Института географии РАН, к.г.н. Андрей Медведев.

Эпоха Великих географических открытий – время беспримерного мужества, азарта и соперничества, научного и мировоззренческого переворота – давно позади. Однако и сегодня в мире академической географии происходит много интересного.

Эпоха Великих географических открытий – время беспримерного мужества, азарта и соперничества, научного и мировоззренческого переворота – давно позади. Однако и сегодня в мире академической географии происходит много интересного.

В контексте увеличения количества общественно значимых научно-практических задач, связанных с изучением последствий климатических изменений, наравне с изучением проблем развития Арктики и Антарктики, Мирового океана, водных и биологических ресурсов вопросы динамики высокогорных ледников, которые регулируют речной сток в населенных областях нашей страны, находятся среди приоритетных. Их решение невозможно без гляциологического и эколого-почвенно-географического обеспечения.

В контексте увеличения количества общественно значимых научно-практических задач, связанных с изучением последствий климатических изменений, наравне с изучением проблем развития Арктики и Антарктики, Мирового океана, водных и биологических ресурсов вопросы динамики высокогорных ледников, которые регулируют речной сток в населенных областях нашей страны, находятся среди приоритетных. Их решение невозможно без гляциологического и эколого-почвенно-географического обеспечения.

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- …

- следующая ›

- последняя »